第二回『俳句とは〇〇である』

- 2021.03.28

- 表現学部 一階教室

みなさんこんにちは。

『俳句大学 表現学部』の第二回講義です。

前回の講義では、

「俳句に心情を書くのは難しいし、その必要もない」

という説明をしました。

これを読んで、

――あれ? 俳句に自分の気持ちを表現する話じゃないの?

と思ったかもしれません。

大丈夫。

もちろん表現方法の話です。

子規の答え

何かを楽しいと思ったり、美しいと感じたりしたとき、それを一句のなかに組み込もうとしても、ほとんどの場合音数が不足することは一緒に確認しました。

俳句は世界一短い定型詩なので、最短ならではの表現方法をとる必要があります。

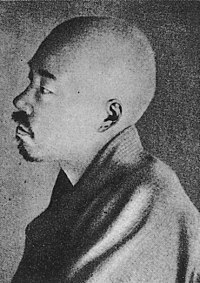

近代俳句の祖と呼ばれる正岡子規は、こうした特徴を「俳句とは写生である」と定義しています。

具体的にどういう意味なのか、詳しく見てみましょう。

<俳句=写生>のココロ

「写生」を辞書でひくと、だいたいは『事物をありのままに写しとること』と書いてあります。

当然ですが、事物それ自体に心情はありません。

ですので、写生では対象の見せ方や、描く角度が重要であるということになります。

これを俳句に当てはめてみましょう。

すると、「俳句とは写生である」は、「心を動かす何かがあるなら、事物の切り取り方で人に伝えるのが俳句」という意味に捉えることができます。

これが子規の格言のココロです。

現代風に言えば、展覧会の絵画みたいなイメージになるでしょうか。

絵画には「わたしの気持ち」は書かれていません。

しかし、鑑賞する側がある意味勝手に「心を動かす何か」を見出します。

俳句も同じ原理ですよ、というのが上出の定義と言えます。

見るだけが俳句じゃない

絵画は視覚の芸術ですが、俳句の場合は視覚に限った話ではありません。

見る、聴く、嗅ぐ、味わう、触れる……五感すべてで同じことが言えます。(※ 正確には六感目が存在しますが、ここでは扱いません)

「写生」という言葉の拡大解釈とも言えますが、子規自身もさまざまな感覚を通して俳句を作っています。

人間の感覚器官は、そこを通過した時点でちゃんと主観が入るもの。ゆえにどんなものでも感じたままを描くだけで良い――筆者は子規の格言をこう理解しています。

「俳句とは写生である」まとめと新たなギモン

まとめると――

絵画のように事物の見せ方で心情を表現するのが俳句、ということになります。

遠近でも、大小でも、明暗でも……どんな切り取り方でも、すべて表現材料になるでしょう。

これで俳句における表現方法のイメージがつかめてきたと思いますが、そうなると不安に思う人もいるのではないでしょうか?

「具体的にどんな言葉に気持ちを託せば良いのか?」と。

たとえば幼い姉妹がここにいるとして、プロの画家や写真家なら、被写体をどう撮るのが良いかセンスで分かるかもしれません。

でも、一般の人に最初からそんな天性は備わっていませんよね。

カッコ良く事物を切り取る言葉なんて、そう簡単に思いつくわけがないのでは――?

こんな三段論法に思い当たる場合は、次回の講義を読むべきです。

何に気持ちを託せば良いか、単純明快に解説します。

-

前の記事

第一回『わたしの気持ちを俳句にしたい!』 2021.03.28

-

次の記事

第三回『託して安心! パワーワード「季語」』 2021.03.29

I needed to thank you for this wonderful read!! I certainly

enjoyed every bit of it. I have you bookmarked to check out new things you post…