第一回『三匹の中ボス群! 俳句の音数』

- 2021.03.30

- 文法学部 一階教室

みなさんこんにちは。

『俳句大学 文法学部』の第一回講義です。

俳句を鑑賞したり、作ったりする上で、どうしても知っておくべき基礎知識がふたつあります。

それは

「ことばの音数」

「俳句の切れ」

です。

――いや、それよりも俳句でいちばん大事な知識は季語じゃないの?

こう思うのは当然で、それも間違ってはいません。

けれど、ほとんどの季語――「春」とか「鈴虫」とか――は、現象か事物をあらわす言葉なので、いま知らなくても歳時記を見れば詳しく解説してあります。

一方、「ことばの音数」と「俳句の切れ」は、歳時記や辞典でちょちょいと調べられる種類のものではありません。

両者ともただの単語ではなく、文法に属する知識だからです。

ですので、ここでまとめて押さえておく価値があります。

そこで『文法学部』では、まず「ことばの音数」と「俳句の切れ」の解説からスタートします。

全三回のシリーズを読み終えれば、自在に俳句を鑑賞したり、作ったりできるでしょう。

初回は「ことばの音数」。

音数の意味と、その数え方です。

五・七・五は字数? 音数?

「俳句の五・七・五って、書きこんだ字数のことですか? それとも詠みあげた音数のことですか?」

この疑問を抱えている初心者は意外と多いです。

答えから先に言えば「音数」が正解ですが、どうして音数で数えるのでしょうか。

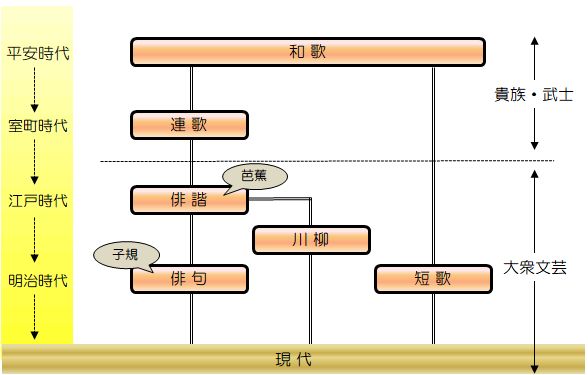

じつは、俳句の前身は俳諧といって、連歌の発句から派生しました。

その連歌は、和歌から派生した文化です。

つまり、おおもとは歌遊びだったため、ライティングではなくスピーキングの遺伝子を持っているわけです。

ざっくりまとめると、こんな感じになります。

専門家には叱られそうなエクストリーム感ですが、俳句が音数で構成されている経緯は見てもらえると思います。

俳句は「読む」ではなく「詠む」ものですよね。

これが五・七・五を音数で数える所以です。

これ何音でできてるの?

ここまでで、俳句が音数から出来ていることは分かりました。

ところで、そうなると具体的な疑問にぶつかります。

「なら、チューリップは合計で何音と数えれば良いですか?」

そうなんです。

文法の世界で「拗音」とか「長音」とか「促音」とか呼ばれているヤツらは、いったい何音と数えればいいのでしょうか?

三匹の中ボス

音数を敵ボスのグループとするならば、「拗音」「長音」「促音」はグループを構成する中ボスです。

それぞれの攻略法を知らなければ、全体の攻略もできません。

さっそく倒し方を順番に見ていきましょう。

第一の中ボス 拗音

カナ文字のあとに半母音がついた音です。

チューリップの「チュ」が拗音に当たります。

拗音は全体で一音と数えます。

第二の中ボス 長音

母音を通常の倍にのばした音の表記です。

チューリップの「ー」が長音に当たります。

長音は単独で一音と数えます。

第三の中ボス 促音

小さな「っ」「ッ」で書きあらわす音です。

チューリップの「ッ」が促音に当たります。

促音は単独で一音と数えます。

これら三体の中ボスを合わせると――

[ チュ・ー・リ・ッ・プ ]

となり、合計で五音のボスだったことが分かります。

音数まとめ

以上のように、俳句において音数はとても重要なボスユニットです。

そして、このユニットは三種類の中ボスによって構成されています。

これを知っていると、俳句がラップのようにリズムを持っていることが体感できます。

もともと歌ですから、リズム感を大事にするのは当たり前といえば当たり前かもしれません。

これを難しい言葉で「韻律」と言います。

とは言え、作句に慣れないうちは定型詩にまとめるだけで手いっぱいでしょうし、韻律まで意識するのは困難に違いありません。

ですので、ここでは音数と数え方だけ覚えておけば十分です。

手近にあるものをいくつか見つくろって、何音で構成されているか数えてみましょう。

次回は「俳句の切れ」について説明します。

-

前の記事

記事がありません

-

次の記事

第二回『これが俳句の切れ 一撃技と合体技』 2021.03.30

コメントを書く